調身

まず座具(ざぐ)を用意しましょう。曹洞宗では座蒲(ざふ)呼ばれる円形の座布団を使い、臨済宗では三枚組の単布団(たんぶとん)を折りたたんで使います。

座具を用意したら、ゆったりとした服装に着替えて、結跏趺坐(けっかふざ)を組みましょう。坐禅の修行者は左足が上になる降魔坐(ごうまざ)で坐ります。右足が上になる吉祥坐(きっしょうざ)は如来の坐法です。

手足の形が決まったら、身体を前後左右に揺すってバランスを整えます。顔は正面、目は半眼にして一メートルほど先に視点を置いて、全体をぼんやりと見ます。これを八方目(はっぽうもく)と言います。

上半身は自然に伸ばし、アゴを引きます。舌は上顎に軽くつけ、歯は軽く噛み合わせ、口腔内に空間が出来ないようにしましょう。

坐り方が決まったら、足の上に右手の平を上に向けて乗せて、その上に左手の甲を乗せ、両手の親指の腹がつくかつかないかのギリギリまで近づけます。

組んだ手は臍下丹田の前に置き、上半身の力を抜いて手首を伸ばします。肘は体から少しだけ離し、親指の先を軽く合わせます。この手の形(印契・いんげい)を法界定印(ほっかいじょういん)と言います。

調息

坐禅中は、ゆっくりと臍下丹田で息を吸うかのように下腹部を膨らませ、ゆっくりと「蒸すように」息を吐き切りながら下腹部をへこませて腹式呼吸を行います。

調心

調心とは、雑念を払い、心の乱れを調える事を言います。正しい姿勢で呼吸を行えば、雑念が停止して心も整うので、まずは呼吸に集中しましょう。

曹洞禅の動画

文章と写真だけではピンと来ない人の為に、曹洞宗の坐禅のやり方を説明しているYOUTUBEの動画を貼っておきます。

だめなり禅

座蒲や単布団が無い場合は、普通の座布団を二つ折りにして坐ります。硬めの坐り心地が好きな方は、高さ10cm前後の足ふみ台を座具にすると良いですよ。座蒲や単布団とは違って、足踏み台は頑丈ですし、メンテナンスも不要です。

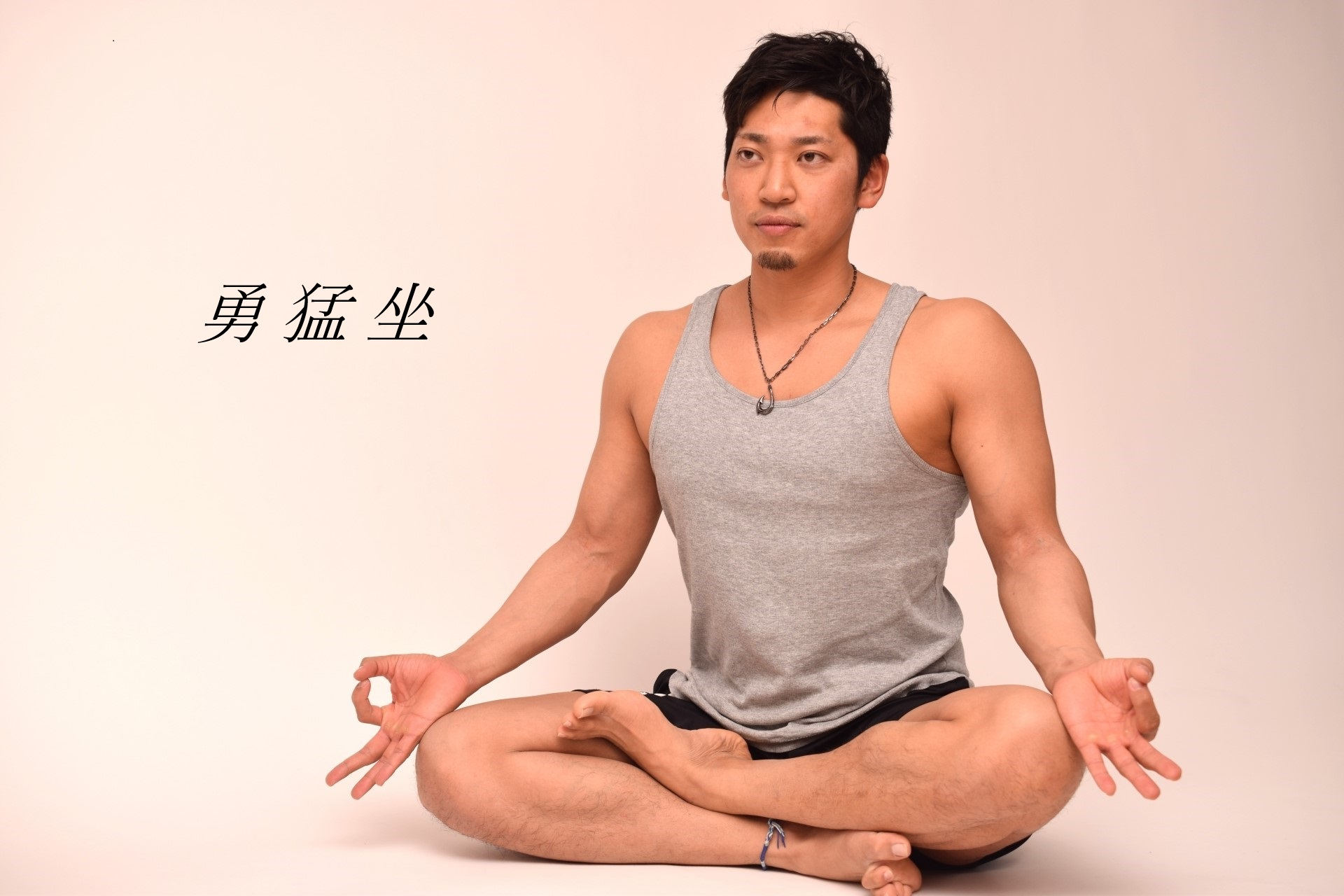

結跏趺坐で座れない人は、左足を右足に乗せる勇猛坐(ゆうみょうざ)で坐りましょう。印契もヨーガ式のチン・ムドラーで構いません。両腕をピンと伸ばしてつっかえ棒にして、上半身を安定させる方法もあります。

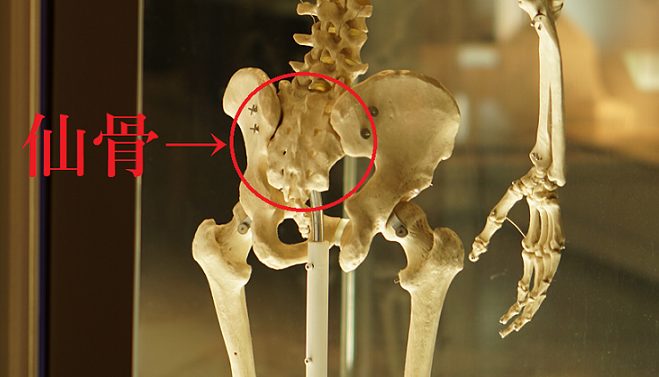

坐法を決めたら、仙骨を前方に倒して、腰を反らせます。その際、胸まで反らさないように注意しましょう。立っている時の自然な背骨の湾曲を思い出して、頭部の重量を仙骨で支えるようにすると上手く行きます。猫背では坐禅になりません。

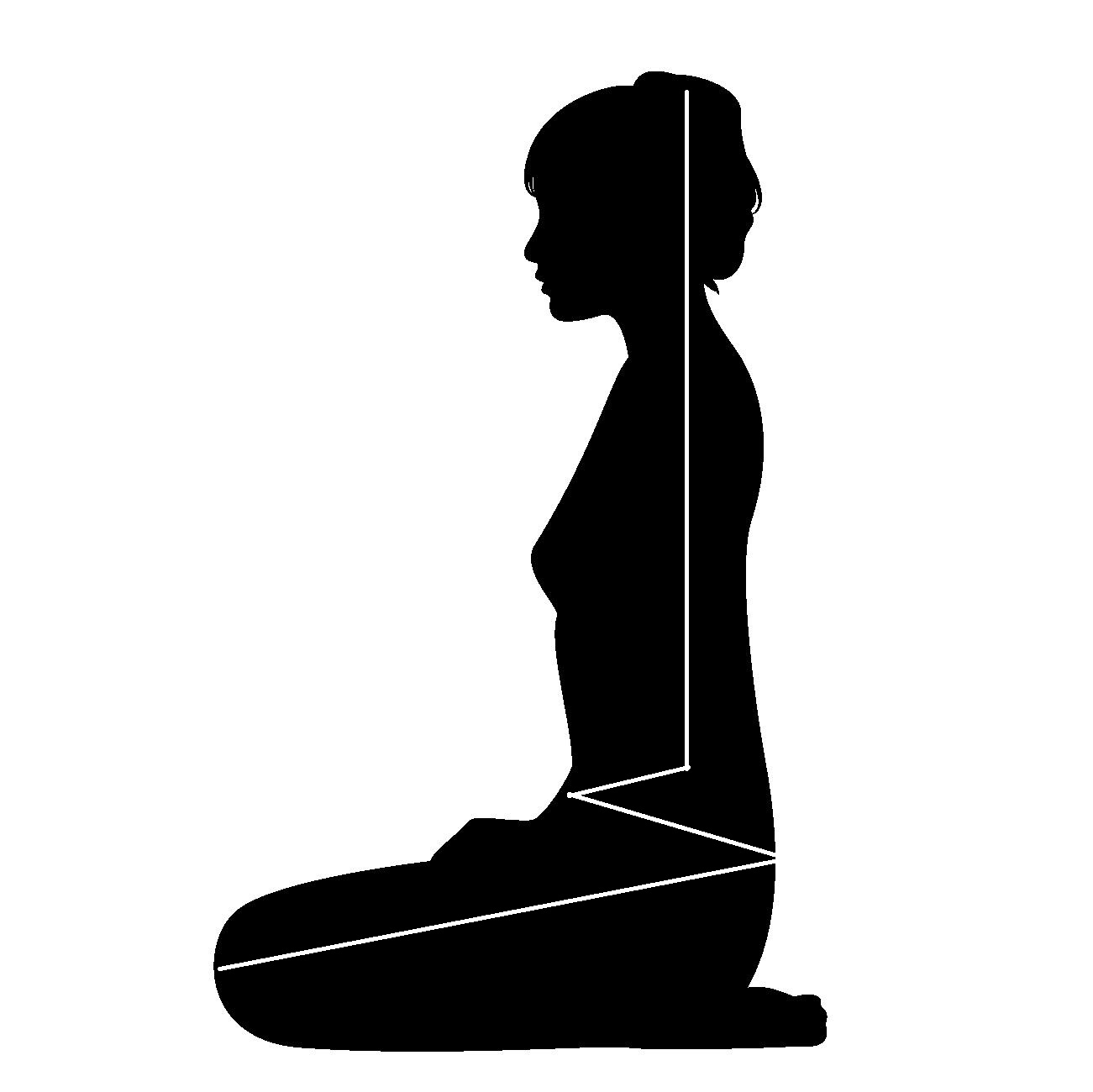

岡田式静座法のように、足の裏を重ねて正座をするのも良いです。その場合は、膝、仙骨、丹田でZ型の土台を作り、そこに上体を乗せるようにします。

腹式呼吸の他にも、吸気で胸部を膨らませて呼気を下腹部に送り込む逆腹式呼吸や、呼気吸気の両方で臍下丹田に圧をかけ続ける持続腹圧呼吸、吸気の際に肋骨を横に広げる動物呼吸などもあるので、自分に合った呼吸法を選びましょう。

坐禅の要諦は、吸気の腹圧で丹田を真上から押し潰すように力を込める事です。丹田に力が入らない場合は、肛門が緩んでいる可能性があるので、締め上げた状態で呼吸をしてみてください。

また、気功やレイキの実践者ならば、体内の「氣」の感覚に従うだけで、自ずと正しい姿勢を身に付けられます。

コメント

You are a very smart person!