調身

まず座具(ざぐ)を用意してください。曹洞宗では座蒲(ざふ)呼ばれる円形の座布団を使い、臨済宗では三枚組の単布団(たんぶとん)を折りたたんで使います。座具を自作するなら、ホームセンターで販売している高さ10cm前後の足踏み台を使いましょう。

足踏み台の上に吸着防音に優れる「ぴたパネル」を乗せれば、座り心地が硬めの座具になります。この座具は頑丈でメンテナンスフリーですし、丹田をキメ易いという大きなメリットもあります。

座具を用意したら、ゆったりとした服装に着替えて、心落ち着く静かな場所で坐禅をしましょう。床が畳ならそのままで結構ですし、フローリングなら御座などの敷物を用意してください。燃焼時間が四十分くらいの線香かロウソクを用意出来れば、なお良しです。

全ての準備が整ったら、結跏趺坐(けっかふざ)で坐ります。結跏趺坐には二種類あって、左足が上になるのは降魔坐(ごうまざ)という修行者の座法、右足が上になるのは吉祥坐(きっしょうざ)という如来の座法です。坐禅の修行者は、基本的に降魔坐で坐ります。

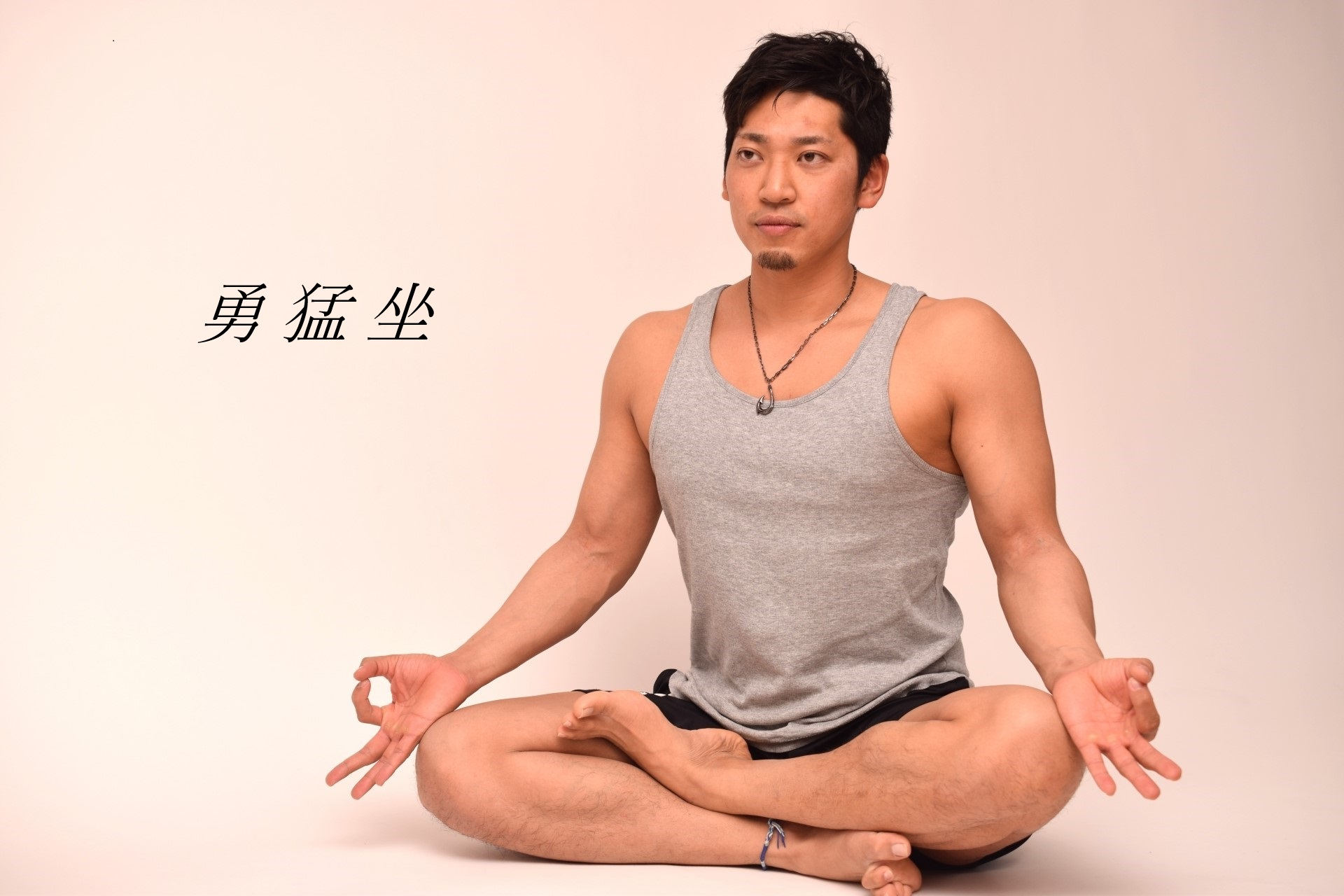

体が固かったり、膝が悪くて結跏趺坐で座れない人は、左足を上に乗せる半跏趺坐(はんかふざ)か、勇猛坐(ゆうみょうざ)で坐りましょう。この座法でも左足が上になるように坐ります。因みに、管理人は結跏趺坐を組めないので、足踏み台+勇猛坐で坐禅をしています。

坐り方が決まったら、足の上に右手の平を上に向けて乗せて、その上に左手の甲を乗せ、両手の親指の腹がつくかつかないかのギリギリまで近づけて摩尼宝珠(まにほうじゅ・如意宝珠とも)を作ります。

組んだ手は臍下丹田の前に置き、上半身の力を抜いて手首を伸ばします。肘は体から少しだけ離し、親指の先を軽く合わせます。この手の形(印契・いんげい)を法界定印(ほっかいじょういん)と言います。

手足の形が決まったら、身体を前後左右に揺すってバランスを取ります。顔は正面、目は半眼にして一メートルほど先に視点を置き、全体をぼんやりと見ます(八方目・はっぽうもく)。上半身は自然に伸ばし、アゴを引きます。舌は上顎に軽くつけ、歯は軽く噛み合わせ、口腔内に空間が出来ないようにします。

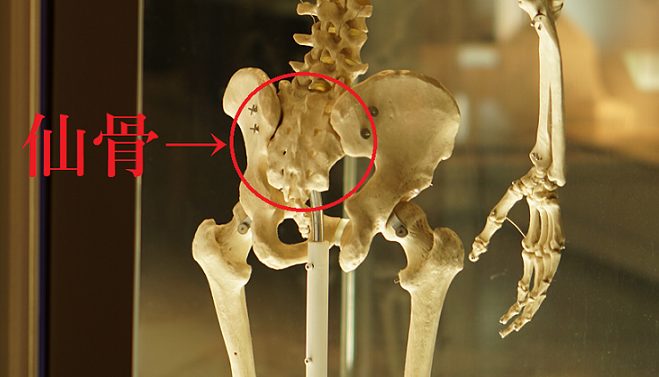

そして「仙骨」と呼ばれている脊椎と腸骨(腰骨)を繋ぐ部位の骨を前方に倒して、腰を反らせます。その際、胸まで反らさないように注意してください。立っている時の自然な背骨の湾曲を思い出して、頭部の重量を仙骨で支えるようにすると上手く行きます。猫背では坐禅になりません。

結跏趺坐で姿勢が正しく決まると、仙骨と両膝の三ヶ所で体を支える形になり、とても安定します。他の坐法だとこうはならず、少々不安定になるので注意してください。

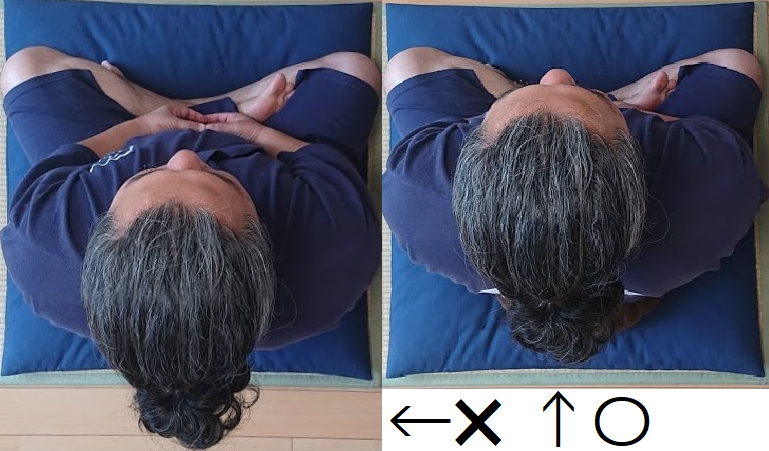

拙い写真&モデルがオッサンで申し訳ないのですが、坐禅中の姿勢を上から撮影してみました。左はただ背筋を伸ばしただけの姿勢ですが、右は丹田をキメています。仙骨を反らして坐っているので、頭部の位置が違います。

肩は後ろに下げぎみにして胸を開きます。その際、肩と腕に力が入らないようにする事と、背筋をのけ反らせたり猫背にならないよう気を付けます。

首筋はスッと伸ばし、喉に力が入らないように気を付けます。悩みの多い人は喉が緊張しがちなので要注意です。頭頂部に水の入った器を乗せて、それが零れないように座る事をイメージすると上手く行きます。

臍下丹田に力を入れようとして、腹圧だけをかけ過ぎると胃下垂になりますし、吸気を臍下丹田に落とす角度がズレても同様の症状が出ます。吸気を真下に落とす事と、真下に落とした吸気を腸骨(腰骨)の中心で受け止める事を意識してください。

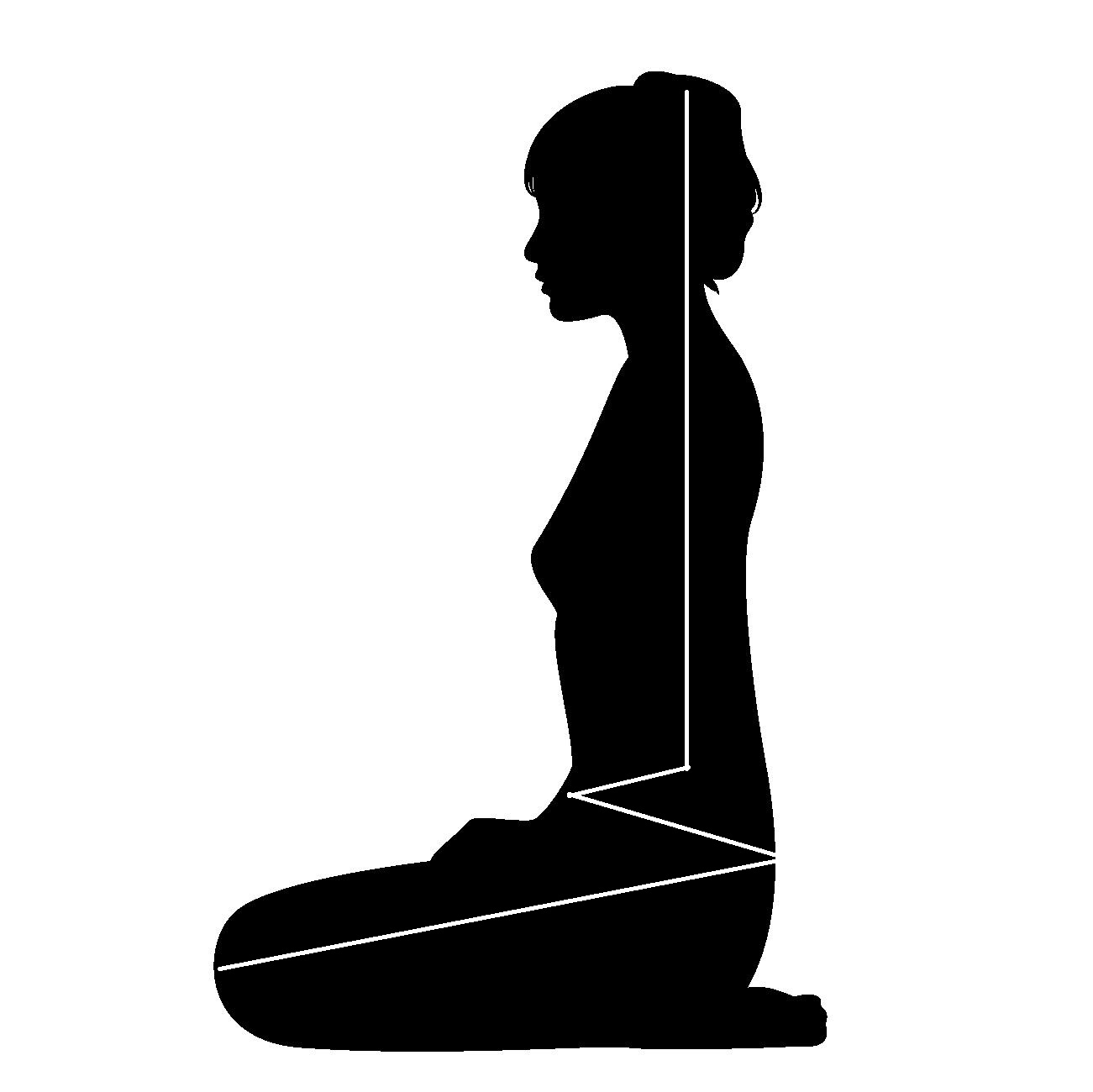

顔の筋肉や喉が緊張していると臍下丹田に力が入らなくなりますし、仙骨を倒そうとし過ぎると胸が反り、それを警戒し過ぎると猫背になります。上体は地面に対して垂直で、絶対柔軟が基本です。膝、仙骨、丹田でZ型の土台を作り、そこに上体を乗せるようにすると上手く行きます。

調息

坐禅中の呼吸は、基本的に腹式呼吸で行います。ゆっくりと臍下丹田で息を吸うかのように下腹部を膨らませ、ゆっくりと「蒸すように」息を吐き切りながら下腹部をへこませます。

また、吸気で胸部を膨らませて呼気を下腹部に送り込む逆腹式呼吸という呼吸法や、呼気吸気の両方で臍下丹田に圧をかけ続ける持続腹圧呼吸と呼ばれる呼吸法もあります。どちらも腹式呼吸と比べると難しい呼吸法ではありますが、こちらの呼吸法の方が丹田に力を込め易いです。

また、吸気の際に肋骨を横に広げる動物呼吸と呼ばれる呼吸法もあります。この呼吸法を逆腹式呼吸の吸気や、持続腹圧呼吸の際に行うと腹圧をかけ易くなります。いくら呼吸法を実践しても丹田に力が入らない場合は、肛門を締め上げながら呼吸をしてみましょう。

調心

調心とは、雑念を払い、心の乱れを調える事を言います。しかし、正しい姿勢で臍下丹田に圧を加えれば、自ずと身心と呼吸が整うものです。仏教古来の数息観を試みても良いのですが、臍下丹田に圧を加えながら数息観を行おうとすると、どちらも上手く行かなくなるものです。

いきなり無我の境地を求めるのではなく、まずはしっかりと臍下丹田に圧がかかる姿勢や、何処にも息がつかえず、力まず、楽に呼吸の出来る姿勢を求めて、ゆったりと、全てを解きほぐす気持ちで座りましょう。

曹洞禅の動画

文章と写真だけではピンと来ないと思うので、曹洞宗の坐禅のやり方を説明しているYOUTUBEの動画を貼っておきます。

コメント