坐禅道場に行ってみよう!

日本最古の禅道場は、大陸に2度渡り、中国臨済宗・黄竜派(おうりょうは)の禅を学んだ明庵栄西(みんなん ようさい)禅師が開山した建仁寺(けんにんじ)です。開山当初は、禅、天台、密教の三宗兼学(さんしゅう けんがく)の道場でしたが、中国臨済宗・楊岐派の渡来僧・蘭渓道隆(らんけい どうりゅう)禅師が住持を務めた頃から、松源系の純粋禅道場になりました。因みに栄西禅師の弟子である明全(みょうぜん)は、のちに日本曹洞宗の開祖となる道元禅師に黄竜派の禅を教えています。

蘭渓道隆禅師が開山した神奈川県の建長寺(けんちょうじ)は、応・燈・関の大応国師(だいおう こくし)と、その弟子である大燈国師(だいとう こくし)が修行した禅寺です。臨済宗では坐禅道具の単布団(たんぶとん)を敷いて、人と対面で坐ります。

大燈国師の弟子である関山慧玄(かんざん えげん)禅師が開山した大徳寺(だいとくじ)は、一休宗純(いっきゅう そうじゅん)禅師が第47世住持を務めた事や、千利休が切腹を申し付けられた事と深く関係する寺として知られています。

関山慧玄禅師が開山した妙心寺(みょうしんじ)は、室町幕府が制定した五山十刹(ござん じゅっせつ)から外れた林下の寺ですが、第3世住持の無因宗因(むいんそういん)禅師まで応・燈・関の法脈を継ぎました。

妙心寺の第4世住を務めた日峰宗舜(にっぽう そうしゅん)禅師は、愛知県犬山市に瑞泉寺(ずいせんじ)を開山しました。応・燈・関の法脈は、しばらく瑞泉寺で継がれていきます。境内には天下三庵(てんかさんあん)の一つ、輝東庵(現・輝東寺)があります。

妙心寺・聖沢派(しょうたくは)に属し、岐阜県・大仙寺の住職を務めた愚堂東寔(ぐどう とうしょく)禅師の弟子である至道無難(しどう むなん)禅師は、天下三庵の一つ・至道庵(現・東北寺)を江戸に開きました。

正受老人(しょうじゅ ろうじん)として知られる道鏡慧端(どうきょう えたん)禅師は、至道無難禅師の弟子であり、白隠慧鶴禅師の師でもあります。正受老人が住んだ長野県の正受庵(しょうじゅ あん)は天下三庵の一つに数えられており、日本臨済宗・応燈関派の聖地になっています。境内には、正受老人や白隠禅師が坐禅をしたと思われる坐禅石や、白隠蹴落し坂が残っています。

白隠禅師が住持を務めた松蔭寺(しょういんじ)は、静岡県・沼津市にあります。現在は臨済宗・妙心寺派から脱退し、白隠宗(はくいんしゅう)の大本山になっています。

中国臨済宗の正統法嗣である隠元隆琦(いんげん りゅうき)禅師は、西暦1654年に来日し、1660年に黄檗山・萬福寺(おうばくさん・まんぷくじ)を開山しました。中国福清省にも黄檗山・萬福寺がありますが、そちらは「古黄檗」と区別されています。明治時代に黄檗宗と改名させられましたが、教義は日本臨済宗と同じです。

福井県にある曹洞宗の大本山・永平寺に行った時に、参拝順路の最後の部屋で「ひといき坐禅」を体験させてもらいました。この部屋に置いてある座蒲は、修行中の雲水が使っているものと同じだそうです。

石川県・總持寺祖院の坐禅堂(選佛場)です。曹洞宗大本山としての機能は横浜の鶴見に移転していますが、今でも多くの雲水らが修行に励む坐禅の専修道場です。

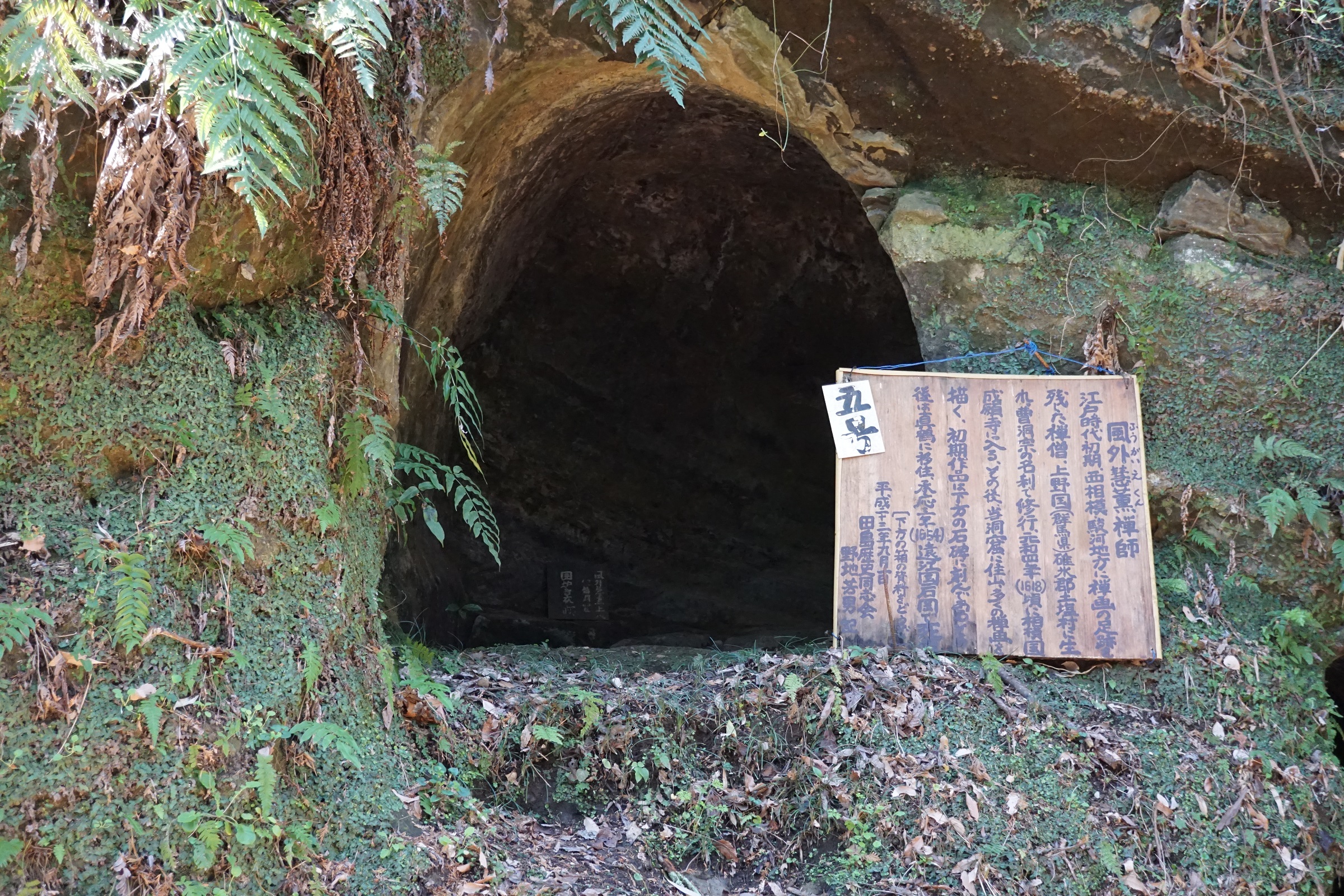

江戸時代の奇僧・穴風外こと風外慧薫が住んでいた風外窟(田島横穴古墳群)にも行ってみました。風外窟には管理者が居らず、観光客も滅多に来ないので、洞窟内で坐禅を組む事も出来ます。

自宅の近くに坐禅道場や神社仏閣があるなら良いのですが、本当に行く価値のある所ほど、人里離れた山奥にあったりするのが困りものです。その場合、キャンプか車中泊のスキルがあると、費用を大幅に削減する事が出来ます。

コメント